サッカーを観ていると、しばしば「サイド」という言葉が出てきます。サッカーに詳しくない人でも、ピッチの右側か左側のことだろうという想像はできそうです。

「サイドチェンジ」となると、言葉の意味はなんとなく分かっても、「サイドを変える」ことにどういう意味があるのか?という疑問を持つかもしれません。

今記事では、「サイドチェンジ」がどういったものかを解説していきます。また、印象的なサイドチェンジの例も紹介します。

サイドチェンジとは?

サッカーにおけるサイドチェンジは「ボールホルダーが片方のサイドから別のサイドにボールを移動させること」になります。

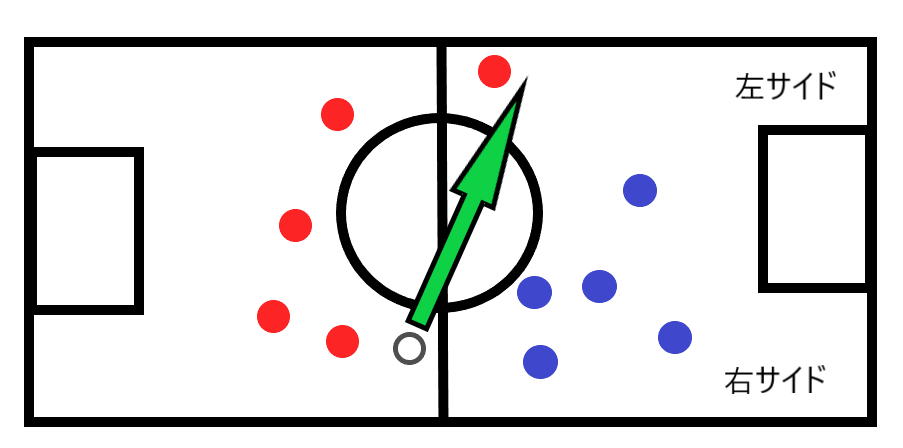

ざっくりしたイメージは、上図のようになります。

右サイドから左サイドへ、左サイドから右サイドへ、ボールが移動する動きです。

サイドチェンジの狙いとは?

わざわざ別のサイドにボールを移すというのは、どういった狙いがあるのでしょうか。

局面の打開

片方のサイドから攻撃を展開していて、数的に不利に陥って手詰まり状態になることがあります。

ボールを真横にはたいたり後ろに戻すという選択肢もありますが、味方のラインが下がってしまいジリ貧になる可能性があります。

この状況で、サイドを大きく変えることで手詰まりの局面を打開できる場合があります。

片方のサイドの守備が手厚いということは、もう片方のサイドは手薄になりスペースも空いている場合が多いです。

この空いたスペースにうまくボールを移せれば、攻撃側のチャンスが拡がります。

相手の守備を混乱させること

守備側の選手も逆サイドのケアにはある程度気を配っているでしょうが、やはりボールホルダーやその周辺の選手に警戒するのが普通でしょう。

タイミングを図って効果的にサイドチェンジを行うことで、守備側の選手の混乱を誘い攻撃側のアドバンテージとなり得ます。

サイドの選手を活かす

サッカーには、ウイングやサイドバッグと言った「サイド攻撃の専門家」がいます。

サイドチェンジを行うことにより、彼らが攻撃参加するチャンスが増え、スペースも有効活用できます。

サイドチェンジってどう使うの?

以上のように、サイドチェンジを効果的に行うことで攻撃側のチャンスが拡がりますが、具体的にはどのように行うのでしょうか?

実は、サイドチェンジには2種類あります。

ダイレクトサイドチェンジ

インダイレクトサイドチェンジ

この2種類のサイドチェンジについて説明します。

ダイレクトサイドチェンジ

ダイレクトサイドチェンジとは、ボールホルダーがロングボールを蹴って、受け手に直接ボールを届けるプレーのことです。

一般的に、サイドチェンジとはこのプレーを指すことが多いようです。

ダイレクトサイドチェンジのメリットとしては、狙い通りにいけば一気に局面を打開でき、なおかつゴールに迫るチャンスに繋げられることでしょう。

その分、難易度も高いものとなります。まず、パスの出し手は長く速く、かつ正確なキックを蹴る必要があります。

また、受け手はそのパスに合わせられるだけのスピードとトラップ技術が求められます。

このように、出し手と受け手のタイミングをうまく合わせる必要があります。

これが合わなければ、守備側の対応に余裕を持たせることになり、最悪インターセプトされる可能性もあります。

インダイレクトサイドチェンジ

こちらのプレーは、複数の選手間でパスを介してサイドを変える手法です。

ダイレクトサイドチェンジに比べると、短いパスを駆使するため、パスの正確性が増し成功率が上がるのが利点です。

ただし、パスのスピードが遅いと守備側に容易に対応されてしまうため、素早いパス回しを求められます。

選手間の距離もあらかじめ意識して行う必要があるでしょう。

サイドチェンジを行う上での注意点

サイドチェンジの成功率をより上げるために、いくつか気を付けなければいけない点を挙げていきます。

守備側の選手をできるだけ片側に寄せる

相手守備側の選手がピッチ上にまんべんなく配置されている状態では、逆サイドを突く狙いは成功しづらいでしょう。

あらかじめ、ボールホルダーのサイドに相手選手を集める工夫が必要です。

例えば、片方のサイドで細かいパス回しを行い、相手選手が集まってきたところでサイドを変える、などの手段が効果的でしょう。

速く正確にボールを蹴る

先にも触れましたが、速いプレーはサイドチェンジでは重要です。

ダイレクトサイドチェンジ、インダイレクトサイドチェンジのいずれも、プレーが遅いと相手に余裕をもって対応されてしまいます。

これでは、スペースも埋められてしまいサイドチェンジの意味がなくなってしまうばかりか、ボールをインターセプトされカウンターを受ける危険性もあります。

イメージの共有

パスの出し手と受け手が「ボールを逆サイドに運ぶ」というイメージを共有することがとても大事です。

これができていなければ、プレーにズレが生じサイドチェンジが成り立ちません。

ピッチの状態を考慮して行う

ピッチのコンディションにも気を配る必要があります。

例えば強い風がある場合。ロングボールは風の影響を受けやすいので、特にダイレクトサイドチェンジでは注意する必要があるでしょう。

雨が降っておりグラウンドが濡れている場合は、パススピードが鈍ってしまうのでサイドチェンジの使いどころはより慎重に選ぶべきです。

サイドチェンジの典型例

では、サイドチェンジが効果的に使われた例を2つ紹介していきます。

いずれも、サイドチェンジが直接得点に結びついています。

84回全国高校サッカー選手権 野洲高校vs鹿児島実業高校

決勝点のシーンは、歴代の高校サッカーの中でも有名です。カウンターからのゴールですが、サイドチェンジが大変有効に使われています。

自陣でボールを奪った野洲高校。最初はややゆっくりとパス交換をしていたのですが、ここから右サイドに大きく展開します。

パスを受けた乾選手(のちの日本代表)が中央に切り込みつつヒールでふたたび右サイドにボールを流し、そこからクロスをあげフィニッシュ。

ボールを奪ってからの流れるような一連のプレーに、鹿児島実業の選手はついていくことができていません

(もちろん、延長後半なので疲れも相当溜まっていたはずです)。

日々の繰り返しの練習に加え、全員がプレーのイメージを共有していたことが、この素晴らしいプレーを生み出したと言えます。

2018ロシアW杯 ウルグアイvsポルトガル

こちらは当ページに動画を挿入していませんが、FIFA公式サイトにダイジェスト動画があります。

ウルグアイのカバーニ選手(21番の選手)がスアレス選手にボールを送り、自らは一瞬ピッチから消える動きをします。

DFの背後から走り込みスアレス選手からの折り返しをヘディングで押し込み得点します。

カバーニ選手の動きにポルトガルDFも全く気付いていないわけではないのですが、プレースピードの速さについていけなかった感じがあります。

まさに、サイドチェンジのスピード感が活きたプレーです。

まとめ

サイドチェンジは、効果的に使用することで大幅にゴールに近づくプレーであることがお分かりいただけたかと思います。

まずはプレーに関わる選手がイメージを共有し、速く正確なプレーを心掛けることがサイドチェンジの成否に繋がっていきます。

必ずしも1試合で何度も飛び出すプレーではありませんが、どんなところでサイドチェンジが使われるか注目するのも、サッカーを観る上での面白さのひとつです。