球技では「オフザボール」という言葉があり、それはサッカーにも存在します。

よく聞く言葉ではあるけど、実際どのような状態なのか、動きなのかあまりよくわかっていない!という人もいるかもしれません。

今回はサッカーにおける「オフザボール」の動き方とコツについて解説します。

オフザボールとは

サッカーにおける「オフザボール」とは、試合中にボールを保持していない状態のことを対象とします。

90分という試合時間がありながら、1人の選手がボールを保持している時間はとても少なく、2分程度とも言われています。

つまりはよっぽどではない限り、試合中の大半はオフザボールの状態となる訳です。

当たり前のことですが、ボールを保持していないからといって試合に関与していない訳ではありません。

むしろ、オフザボールのときは、自分がボールを受けるため、味方がプレーし易いようにサポートするためのとても重要な動きとなります。

オフザボールの動きはドリブルやシュートといった様に目立ちはしませんが、その動き方次第で試合結果が大きく変わるといっても過言ではありません。

代表的なオフザボールの動き方

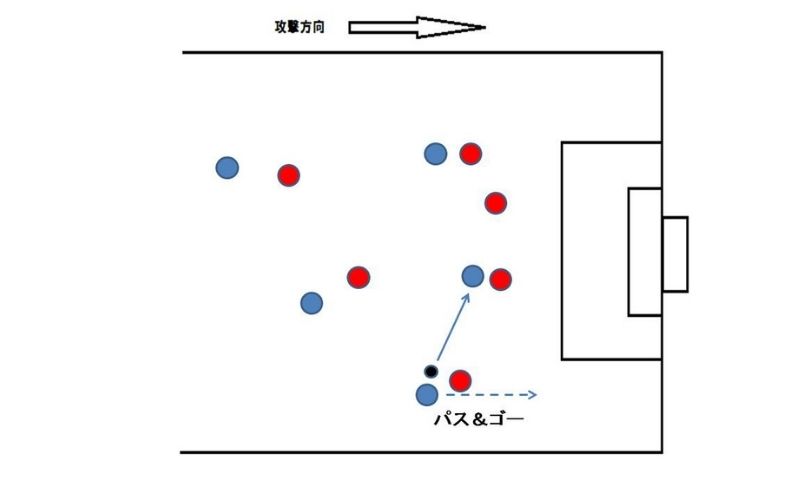

パス&ゴー

soccer-kozou.comより引用

自身がパスを出した後にそのまま動き続けることをいい、代表的なプレーでワンツーパスというプレーがあります。

これは自身の前に相手選手がいる際に近くの味方選手へ横パスを出し、自分はそのまま突破したい方向へ走り、

先ほどパスを渡した味方から再びパスを貰うといったプレーです。

シンプルな攻撃ですが、とても有効な攻撃で様々な場面で使い道があります。

状況にもよりますが、基本的にはパス&ゴーをしながら選手が動き回っていれば相手はマークをつくことが難しくなるため、突破口が開きやすくなります。

個人的な意見ですが、強いチームは全員が足を止めずにパス&ゴーを徹底しているイメージがあります。

(動き回る分、スタミナが必要になってきます。)

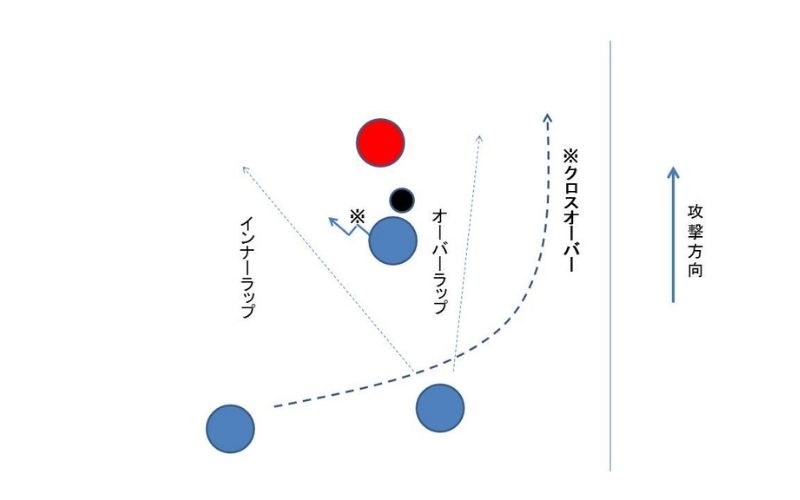

オーバーラップ・インナーラップ

soccer-kozou.comより引用

ボール保持者を後ろから追い越す動きで、基本的にはサイドの選手がよく使用する動き方です。

外側を追い越す動き:オーバーラップ 内側を追い越す動き:インナーラップと呼びます。

DF視点で解説すると相手のボール保持者が自分の前にいる際にその保持者の後ろから別の相手選手が駆け上がってきます。

そのとき、後ろからオーバーラップしてきた選手に対応すると相手ボール保持者が自由になってします。

かといって相手ボール保持者に対応しようとするとオーバーラップしてきた選手にパスを出されて突破されてしまうといった状況になります。

つまりはオーバーラップをすることにより2対1(数的優位)の状態を作ることができます。

自陣の守備が薄くなるというリスクはありますが、突破方法としてはとても有効なオフザボールの動きとなります。

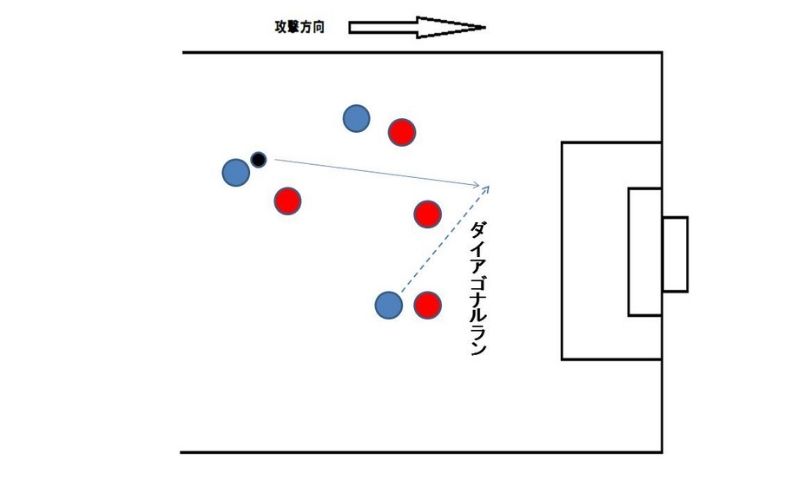

ダイアゴナルラン

soccer-kozou.comより引用

ダイアゴナルランには主に2つあり、相手の前を横切って斜めに走る動きと相手の背後を斜めに走る動きがあります。

相手の前の横切って斜めに走る場合、相手の守備陣はスペースに走りこんでいることを必ず意識します。

意識させた瞬間に逆の動きをしたり、味方を生かすおとりとなってそのまま走り続ける動きがあります。

また、相手の背後へ斜めに走る動きはゴールを意識しながら相手の裏を取ることが多く、

前線の選手はこの動きでGKと一対一になりシュートまで持っていけることができます。

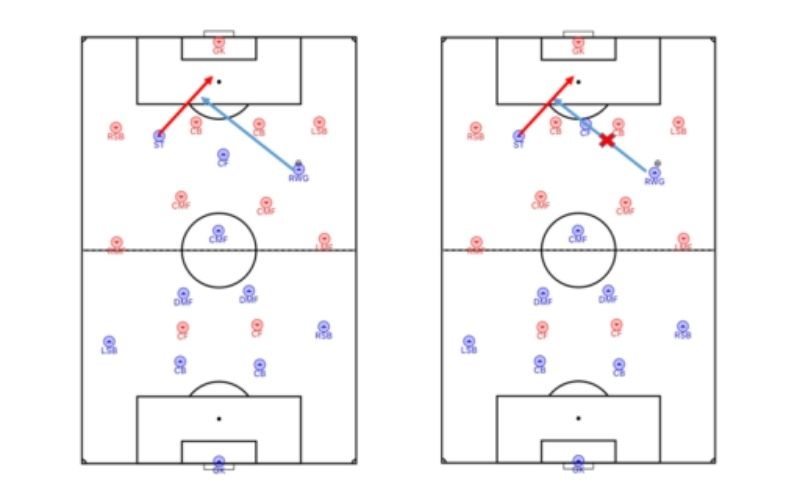

デコイラン

デコイランとは相手選手を引き付けて、おとりとなる動きのことをいいます。

味方や相手選手のポジションを確認して、どのスペースに走りこめば相手選手にとって数的優位にされるかを意識しながらプレーしていれば、

自然とデコイランの動きになり、特に前線の選手にはデコイランの動きは重要となります。

例としてサイドのMFにボールがいき、センタリングを上げる際に、ニアサイドに走りこむ選手がいるとしますが、この動きがデコイランとなります。

ニアサイドに走りこむことによって、ファーサイドのスペースが空き、そこにボールを供給することが味方選手がフリーでシュートをすることができます。

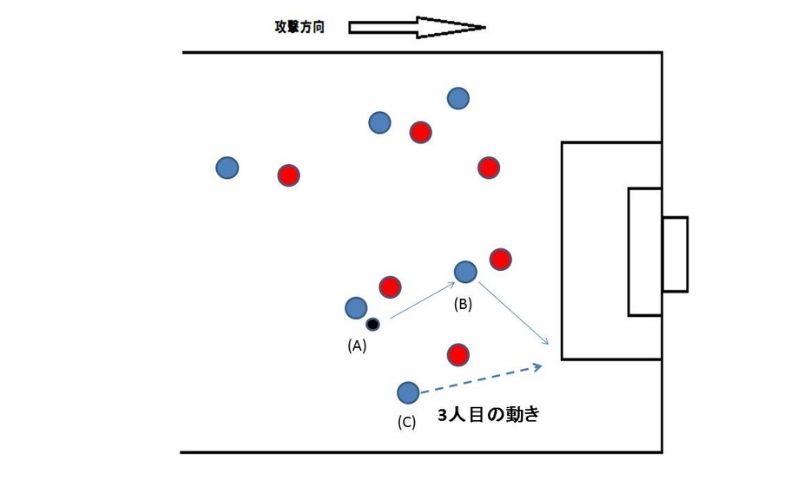

第3の動き

soccer-kozou.comより引用

第3の動きは難易度が高く、味方との連携も必要になってきます。

逆を言えば、第3の動きを効果的に行うことができれば、相手守備陣を崩せる可能性は高いです。

味方がパス交換をしている最中に味方と攻撃イメージを共有し、次の味方のプレーを予測しながら、効果的なスペースに走りこむ動きを「第3の動き」といいます。

動きながら状況を把握し、味方のプレーを予測するといった頭をフル回転させてこそできるオフザボールの動きなので、

試合で成功させるには練習から連携に磨きをかけなければいけませんが、これが成功すると「美しく」相手守備陣を崩すことができます。

実践で活かすコツ

首を振る

状況を把握するには基本的に「観る」しかありません。

効果的なオフザボールを行うには状況把握が必ず必要になってくるため、

よく首を振り、周りを見渡し、自身がボールを受けるまでに状況を把握することを意識してみましょう。

練習でも試合でもいつでも意識することによりそれが「癖」となるので、まずは動きながら首を振って状況把握する癖を付けていきましょう。

体の向き

オフザボールの状態では、自身にボールが来た際、速やかに次のプレーに移れる様に体の向きを気にしておく必要があります。

例えばボールを受けたときに、相手ゴール対して背を向けている状態でボールを受けた場合、ボールを受けてから前に向く手間が発生します。

一方で体をボールと相手選手の状況が確認し易い半身状態にしておくことにより、ボールを受けたときにはワンタッチで前を向くことができます。

オフザボールのときは常に相手の陣地、ゴールに向かえる体勢を準備しておくと、有効な攻撃に繋がりやすいです。

相手選手の視点で考える

オフザボールはボールを受けるための準備とも記載しましたが、試合では自分に対して相手選手のマークが付き、なるべくボールを受けさせない様にしてきます。

では相手選手のマークを外すにはオフザボールの動きでマークを外すことになる訳ですが、

ジョギング程度の一定のペースで単調に動いているだけでは当然マークは外れません。

このような時は相手選手の立場や視点で考え、自分だったらこうゆう動きをされたら嫌だという動き方をしてみましょう。

例えば、ジョギング程度の動きから急ダッシュしてみたり、あえて相手選手の背後に隠れて急に飛び出してきたり、

といったような嫌に感じられる動きをどんどんしていくことにより、自分へのマークは緩くなり、ボールを貰いやすくなります。

また、自分がフリーになることで、上記したデコイランや第3の動き等も行い易くなってきます。

「相手選手が嫌に思うオフザボールの動きをする」これを意識して動いていると、効果的なオフザボールの動きに繋がります。

まとめ

オフザボールの動きには今回ご紹介したように様々な種類の動き方がありますが、

その目的は「自分がボールを受けるため」、「味方がプレーし易いようにサポートするため」の動きとなり、

試合のなかではとても重要な動きとなることがお解りいただけたと思います。

また、オフザボールを上手くするにはコツでご紹介したことを「意識」することが大切なので、日々の練習からこの意識を取り入れてみましょう。

最後までご閲覧いただきありがとうございました。