大相撲で発表される番付。「東」と「西」は、どの番付にも必ず記載されています。

「東西は力士の出身地をもとに決めるの?」

「そもそもどのような意味なの?」

などの疑問をお持ちの方へ、詳しく解説していきます。

✅月額:3,480円 ※個別登録より「1,270円おトク」

✅「年間1万試合以上のライブ配信」のDAZNスタンダード

✅「国内作品見放題数 第2位」のDMMプレミアム

東西にはどういう意味があるの!?

大相撲に詳しくない方は、力士の出身地で分けているとお思いかもしれません。

確かに、かつて力士を出身地によって東西に分けて取組をしていた時代もありました。

現在は、実力のみで東西を分けており、出身地は一切関係ありません。

東に書かれている力士は、西の力士より実力が上の力士になります。

どうして東が格上かというと、太陽が東から西へ動く様に由来しているそうです。

ほかにもさまざまな説があり、中国の古い監修からではないかともいわれています。

この東西ですが、格の違いだけではなく、以下のような意味を表わしています。

- 番付では、東の力士が左、西の力士が右。

- 土俵入りは、東の力士は東の花道から、西の力士は西の花道から入場。

もしも、東同士、西同士の力士の取組になった場合には、実力が上の力士が東から入場します。

ちなみに入場に使われる東西は、実際の方角ではありません。

土俵の正面が北になり、向こう正面は南、正面から向かって左側が東、右側が西と決めて呼んでいるだけです。

実際、両国国技館の土俵の方角は、以下のようになっています。

- 正面(北)は西北西

- 南は東南東

- 東は北北東

- 西は南南西

東西の起源は意外な人物が関わっていた!

現在の「東」と「西」は織田信長が起源といわれています。

相撲好きだった信長は、安土の常楽寺で相撲大会をたびたび開いており、勝者は家臣として仕えることができました。

天正9(1581)年1月15日、信長は家臣らと爆竹を楽しんでいたときに、竹相撲をさせました。

竹相撲とは太い竹を使った力比べで、伝蔵(豊浦冠者行實の子孫)と常楽寺の右馬次郎(うめじろう)の2人の取組は、

なかなか決着が付きませんでした。

勝敗は、信長の采配で引き分けになりましたが、力強い2人には褒美として姓が与えられました。

東から土俵に上がった伝蔵(豊浦冠者行實の子孫)には「東」、西からあがった右馬次郎(うめじろう)に「西」という姓です。

両家の子孫がこの竹相撲の様子を絵馬に残し、新宮大社(近江八幡市安土町下豊浦)に奉納しています。

番付はどう読むの?

番付は、正式には番付表といい、いわゆる力士のランキング表です。

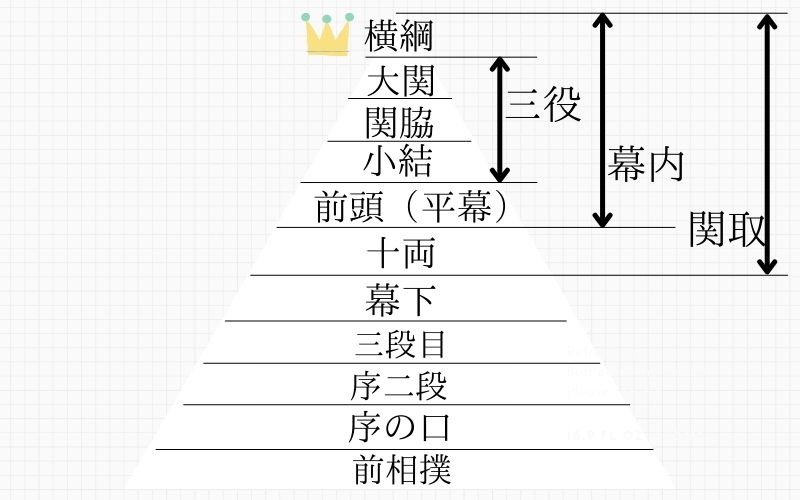

誰もが強いイメージを持っている横綱をはじめ、大関や関脇など、番付の地位は10段階あります。

①番付の序列

上記の表は、最上位から順に示しています。

なお、序の口の下には前相撲がありますが、前相撲は力士として認められていないため、番付に名前が書かれていません。

力士の人数は序二段と序の口以外、固定されています。

- 幕内(前頭以上):42人以下

- 十両 :28人

- 幕下 :120人

- 三段目 :200人

幕内力士が42人と聞くと多いと思うかもしれませんが、横綱から小結までの人数によって前頭の人数が決まります。

つまり、頑張って十両になってもポジションに空きがない限り、上の番付に行くことができません。

平幕以下の力士の出世は、地位だけでなく、枚数でも表わされています。

枚数とは、「東二枚目」「西二枚目」というように、同じ地位の力士を枚数を用いて、さらに順位つけしています。

枚数の少ないほうが格上の順位で、その枚数は地位により数が異なります。

なお、数字の1の場合は「1枚目」ではなく「筆頭」と表記されます。

番付は、枚数の少ない格上の力士から名前を書かれ、同じ枚数の力士は、直前の場所の成績に応じて東西の同じ列に分かれて記載されます。

その際、東西どちらになるのかによって、すでに来場所で出世できる運命なのかが決まっています。

同じ枚数でも、大きな差となる東西について詳しく解説します。

②東西の枚数格差

同じ枚数ならば、東西で地位や待遇に違いはありません。

両力士は同格に見えてしまいますが、先場所の成績が影響しているため、西より東の方が格上です。

その差は「半枚」。

文字通り、1枚の半分の差になります。このルールがあるために、来場所で昇進できるかが東西の差で決まってしまうことがあります。

例えば、十両の定員に空きが出た場合、同じ勝ち星をあげた「東 筆頭の幕下」と「西 筆頭の幕下」では、

半枚の差で「東 筆頭の幕下」が十両への昇進を手にすることができます。

このように力士が昇進する際、西側にいたために上の段に上がれないことは、大相撲では珍しくありません。

角界では、「半枚に泣く」と表現されています。

では、番付はどのように決めているのでしょうか。

番付が決まる基準は?

番付は、場所後の番付編成会議によって決定されます。発表されるのは本場所初日の13日前の月曜日です。

番付の目安となる力士の成績は、さまざまな要素のかけ合わせで決まりますが、絶対条件となるのは「勝ち越し」です。

大相撲の本場所は15日間行われます。

関取(幕内・十両)は15番勝負、幕下以下は7番勝負なので、勝ち越しラインは関取だと8勝、幕下以下は4勝です。

この勝ち越しラインより多く白星を上げなければ、上の番付にはいけません。反対に負け越してしまうと、翌場所の番付は下がってしまいます。

怪我などによる休場や途中退場も含みます。

例えば関取の番付の決め方は、基本的には勝ち星ひとつあたりで1枚上昇、星がひとつ足りなければ1枚番付が下がります。

基本的な出世ルートとしては、以下のようになります。

- 西→東へ格を上げる。

- 枚数を少なくする。

- 上位の地位へ出世する。

例えば、「西 前頭5枚目」の力士が、1枚順位を上げたとします。

この力士は、来場所の番付で「東 前頭5枚目」になり、その後の順序としては、以下のようになります。

西5枚目→東5枚目→西4枚目→東4枚目…→東筆頭→上の段へ出世!

テレビでよく見る横綱までの道のりは非常に遠いですね。ひたすら稽古に励み、毎場所の勝ち星を地道に積み重ねるしかありません。

大相撲が厳しい世界である理由のひとつに、自身の勝ち星だけで番付が決まらないことがあります。

ほかの力士の成績や番付の位置の兼ね合いで、『勝ち越せば必ず1枚上がる』とは限らないからです。

大相撲では全勝優勝すれば出世できる‼

とはいえど、勝ち星がいかに重要なのかはお分りいただけたでしょう。

もし、全勝優勝する力士がいた場合、番付はどうなるのでしょうか。

横綱は、その強さから全勝優勝の期待がとても大きくなります。大抵の場所では横綱、あるいは大関が優勝すると予想されています。

しかし、その横綱に格下の力士が黒星を付ける取組があるとしたら、観客の興奮はいかほどか、簡単に想像できるでしょう。

かつて座布団投げをしていたのは、このような番狂わせのときでした。

現在は、危険行為とみなされ禁止されていますが、その熱狂ぶりも納得ですね。

「番狂わせ」という言葉は、ここから影響を受けたといわれています。

まとめ

東西は、実際の方角ではなく、さまざまな意味を持った奥深さがあります。

発表された番付を見て、今場所の勝敗予想を立てたり、来場所の番付予想をしてみたり、あるいは観戦仲間と討論をするのも楽しいですよね。

力士のことを英語では、「スモー レスラー」と呼ぶように、それぞれの力士は、厳しい稽古を重ね、体を張った激しいぶつかり合いをしています。

毎取組の勝ち星に注目しながら、その汗にしみ込んだ力士たちの努力にもぜひ目を向けて、相撲観戦を楽しんでください。