野球は、『走攻守』のスポーツと言われます。

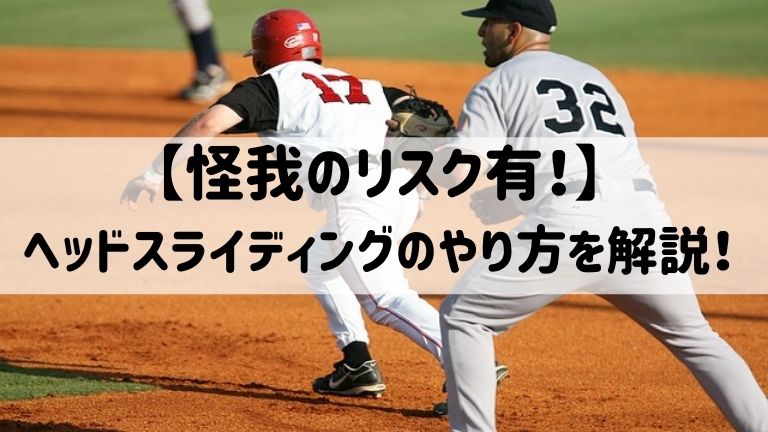

今回は『走』の部分、その中でも特にヘッドスライディングを中心に紹介します。

ヘッドスライディングは見ている人をワクワクさせるプレーです。

その一方で怪我のリスクもあるプレーでもあるので、プレイヤーは技術を取得したうえで行う必要があります。

では、そもそも野球においてスライディングの目的は何なのか、種類はどのようなものがあるのかについて、まず解説します。

スライディングの目的とその種類について

スライディングをする目的は「スピードを緩めることなく、オーバーランせずにベースに到達すること」です。

クロスプレーにならない様な、余裕のあるタイミングでベースに到達する際は『スタンディング』といって、

走りの延長でベースに到達するということで問題はありません。

しかしクロスプレーになるようなタイミングでは、ランナーはスライディングをしないと、ベースを駆け抜けてしまったり、

立ったまま急に止まることで足に負担をかけて怪我をしてしまうリスクがあります。

このような理由から、スライディングは必要なプレーとなります。ただし、内野ゴロによる一塁ベース上のプレーについては例外で、

打者はベースを踏んだ後、ファールゾーンへ駆け抜けることができます。

では、スライディングの種類について紹介します

- フットファーストスライディング

- フックスライディング

- ヘッドスライディング

1つめの『フットファーストスライディング』は、足から滑り込む一般的なスライディングです。

どちらか一方の足をベースに伸ばして、もう片方の足を折りたたんでベースに滑り込みます。

ベースの近くで滑り込んでしまうと、大きい衝撃が足に伝わり、怪我の原因となります。

少年野球のころから、一番練習させられる基本的なスライディングになります。

2つめの『フックスライディング』は、1のフットファーストスライディングの応用です。

直線的な動きであるフットファーストスライディングに対して、フックスライディングは、

タッチを避けるように上手に体を流しながら、片方の足をベースに引っ掛けるように行うスライディングです。

ボールが来るタイミングや、タッチする野手が体のどの位置でボールを掴むのかなど、

クロスプレーのタイミングで瞬時に様々なことを判断して行う上級者向けのスライディングになります。

野球経験がまだ浅いうちはかなり難易度が高いプレーです。

最後に今回のメインテーマ、3つめの『ヘッドスライディング』ですが、その名のとおり、ベースに頭から突っ込んでいくスライディング方法です。

ヘッドスライディングをする場合、上記2つと異なり、ベースに最初に接触する部分は『足』ではなく『手(指)』となります。

ただでさえ怪我のリスクが大きいスライディングというプレーですが、手の指を先に伸ばすというプレーにより、

ヘッドスライディングは、ほか2つのスライディングと比べ、圧倒的に怪我のリスクが高いプレーになります。

ヘッドスライディングのやり方について

ヘッドスライディングが怪我のリスクが高いプレーという事はお伝えしました。では、リスクを下げるためにどのようなやり方をすべきなのかを解説します。

スライディングの開始地点

ヘッドスライディングも他のスライディングと同様に、ベースの直前で滑り出してしまうと、ベースと手が接触した際のダメージが大きくなり、怪我の原因となります。

スパイクを履いている足よりも、手袋をしているだけの手指の方が当然衝撃に弱いので、ベースからは一定の距離を空けてスライディングを開始させましょう。

体と地面の接触を意識する

ヘッドスライディングは、首の下から足先まで、全身を地面に着けた状態でスライディングをするため、摩擦面が大きくなります。

そのため、足から滑り込むスライディングに比べ、スピードが落ちやすい傾向があります。

全身で滑るというイメージよりも、頭から飛び込むようなイメージで行うと、スピードが緩みにくくなります。

ヘッドスライディングのやり方をお伝えしましたが、足から滑り込む方法に比べるとやはり難易度がグッと上がります。

では、次にその危険性とメリットについて紹介します。

ヘッドスライディングの危険性とメリットとは

ヘッドスライディングの難しさについては上記で解説しました。

次に、怪我のリスク等についてお伝えします。現在のプロ野球でもヘッドスライディングを禁止しているチームがあるという事から、

その危険性は一般的に認識されているものになります。

ヘッドスライディングの危険性

そもそもヘッドスライディングはどのような場面で行われるのかというと、

- クロスプレー

- ベースへの帰塁

- 盗塁

このようなケースが挙げられます。

実際このようなケースで、絶対にヘッドスライディングをしなければいけない、という場面は数えるほどです。

手から滑り込むことで、タッチをかいくぐれることもあるでしょうが、その対価として怪我をするリスクがあまりにも大きいプレーとも言えます。

突き指、脱臼、骨折など、手から滑り込むことで起こりえる怪我はたくさんあります。

一つのプレーで、今後の野球人生に影響を及ぼす可能性を考えると、リターンよりもリスクの方が大きいように思えます。

プロ野球通算1,065盗塁を達成した世界の盗塁王と呼ばれる福本豊氏や、日米通算4,367安打で708盗塁を達成したイチロー氏は、

ヘッドスライディングをほとんどしなかった事でも有名です。怪我をしないことが、彼らの大記録を生んだことは言うまでもないでしょう。

彼らは、怪我をすることの野球人生に与えるリスクを十分に理解しているので、後輩たちがヘッドスライディングをする事に対して、苦言を呈する場面も多くあります。

ヘッドスライディングのメリットは無いのか

ここまで、ヘッドスライディングの怪我リスク等の危険性をお伝えしてきました。

メリットをあげるとすると、審判へセーフのアピールになるという部分や、気持ちを全面に出したプレーになるという点が挙げられるでしょう。

しかし、プロ野球では、リクエスト制度の導入もあり、審判へのアピールというメリットは無くなりました。

高校野球では、プロよりも、より気持ちを大事にする側面が強いため、

最後のバッターが一塁へヘッドスライディングをするという気持ちを出したプレーは引き続き見られるかもしれません。

まとめ

スライディングを行う理由や、それぞれの種類やリスク等について紹介しました。

野球というスポーツに、怪我は付き物です。なかでもヘッドスライディングはそのリスクが一段と大きいので、できる限り避けた方が無難という視点で解説しました。

それでもヘッドスライディングを行う場合は、怪我のリスクを知ったうえで、十分に練習をしてから行うようにしましょう。