野球には様々なルールがあり、中には複雑な仕組みになっている規則も存在します。

振り逃げは有名ですが、その成立要件を詳しく知っている人は意外と少ないです。

今回は詳しく知らない振り逃げのルールについてまとめます。

そもそも振り逃げとは

三振の際に、捕手が投球をキャッチできないことがあります。

その状況では、捕手は走っている打者にタッチしてアウトをとる、または一塁へ打者が着く前にファーストに投げてアウトをとらなければいけません。

もしタッチできず、ボールがファーストに届く前に一塁へ着いた場合、振り逃げとなります。

この場合、その選手は三振です。でも、アウトではありません。

正しく捕球できていないケースとは

振り逃げ成立は、キャッチャーが正しく捕球していない状態というのが条件です。

以下がそのケースです。

- 落球する

- ボールを後ろに逸らす

- 地面にバウンドした投球を捕球する

特に3番目のケースでは、投球が地面についたら正しい捕球とみなされません。

一見正しく捕球しているように見えますが、振り逃げ成立となりますので注意してください。

振り逃げは記録上は三振扱いになる

振り逃げが認められて出塁できても、記録上は三振扱いです。ただ、塁に出ることができます。

投手にも奪三振の記録がつきます。

状況により、認められないケースもある

振り逃げはいつでも成立するわけでないです。その時の状況により、認められないケースもあります。

状況ごとに成立する条件を確認します。

2アウトのケース

2アウトのときは、ランナーは関係なく必ず成立します。

2アウトで三振をしたら、振り逃げできることを意識しておきましょう。

また、捕手目線でみると、三振後に落球してしまった場合、その打者をアウトにする必要があります。

ただ、2アウト満塁の場合、すべての塁が埋まっているので、どこでもフォースアウトが成立します。

そのため、目の前にあるホームにタッチすれば、3アウト目を取れますね。

ノーアウトや1アウトのケース

ノーアウトや1アウトの際は、走者の位置で条件が変わります。

たとえばノーアウト二、三塁のように、一塁上に走者がいないケースは、振り逃げの権利が発生します。

逆に、一塁ランナーがいるケースでは、振り逃げはできません。

この場合は、常に打者は三振でアウトです。

ただ、走者は進塁できます。

1アウト一塁の場面を想定します。捕手が仮に捕球に失敗しても、打者は三振した時点でアウトです。

この時点で2アウトになり、走者は一塁のままです。

ただ、一塁走者は自由に動くことができます。もし、捕手がパスボールしたら、二塁へと進塁が可能です。

走者は通常通り進塁できるので、捕手はボールを逸らさないようしっかり止める必要がありますね。

故意に落球してダブルプレーを狙うのを防ぐ

1アウトか0アウトで一塁に走者がいるときに、振り逃げ不可能なのは理由があります。

捕手がわざとボールを落とすのを防ぐためです。

もし振り逃げが認められるなら、キャッチャーはボールをわざと落とした後、一塁に送球し、2アウトとなります。

さらに、走者をアウトにするとダブルプレーが可能になります。

野球では、故意に落としてダブルプレーを狙う行為は禁止です。

故意のダブルプレーを狙えないようにするため、様々なルールを設定しています。

ハーフスイングの際の振り逃げ

振り逃げで厄介なのがハーフスイングの際の判断です。

打者がバットを振りかけて、途中で止めることがあります。これをハーフスイングと呼びます。

ハーフスイングはまず球審がバットを振ったかどうか判断します。

今回、2ストライク後にハーフスイングをして、球審はその投球をボールと判定したとします。

そのボールを捕手が落としました。

ハーフスイングの場合、球審がボールと判定しても、一塁塁審か三塁塁審にスイングしたかどうかのリクエストが可能です。

捕手がリクエストした際、塁審がスイングと判定した場合、ストライクとなります。

その投球で捕手が取り損ねていたら、打者は一塁に走る権利があります。

このように少し遅れて振り逃げの権利が発生するケースがあります。

ただ、打者側からすると、ボールと判定してほしいので、ハーフスイングした時点で走りだすのは難しいですね。

ハーフスイングの場合でも、振り逃げは条件さえそろえば成立するので注意しましょう。

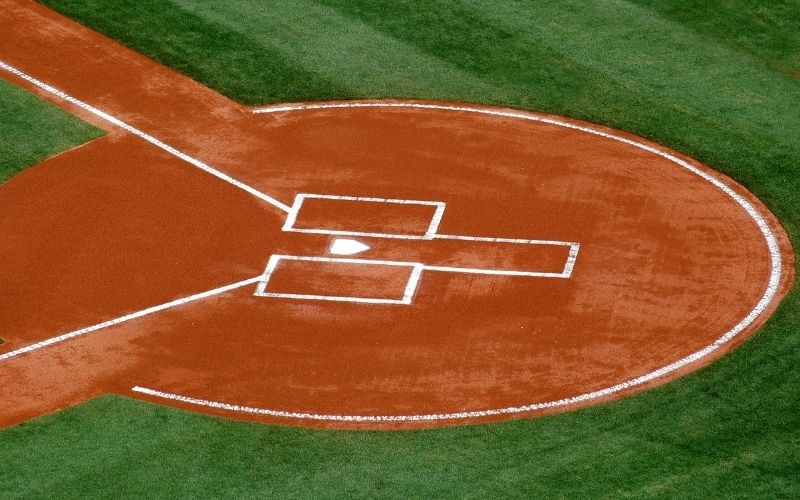

振り逃げとダートサークル

振り逃げが成立する状況なのに、打者が気づかずベンチに帰ってくることがあります。

この場合、打者がダートサークルから出てしまったら、その時点でバッターアウトとなります。

ダートサークルとは、ホームベースを囲んでいる土の部分です。

三振すると落ち込んだり、悔しくて我を忘れることがあります。でも、三振でアウトと決めつけるのはダメです。

バッターボックスに入る際には、振り逃げが成立するケースを常に頭に入れておきましょう。

主審が振り逃げを宣告するポーズはない

振り逃げできるかどうか球審がコールすることやポーズを取ることはありません。

審判は現在置かれている状況について選手に指示することはできないからです。

振り逃げができるかどうかは選手が自ら判断しなければいけません。

スコアブックの書き方

振り逃げをスコアブックに記載する際は、三振を意味するKを左右反対にして書きます。

記録を書く際は、三振としてカウントするのを忘れないようにしましょう。

振り逃げがあると1回に4奪三振以上も可能

奪三振の数は1回に3つが最高と思うかもしれません。

しかし、記録上1回に4奪三振以上も可能です。

たとえば、投手が2人を三振で2アウトとした後、次の打者も三振にとります。

ここで捕手がボールを落とし、振り逃げ成功しました。

その場合、2アウト一塁の状況で試合再開となります。この時点でこの回の奪三振は3つです。

その次の打者が三振でアウトが成立したとします。

その場合、一回に4つ三振を奪ったことになります。

振り逃げは回数に制限はありません。なので、一回に奪うことができる三振の数は記録上無限になりますね。

振り逃げはバットを振らなくても成立する

振り逃げという名称から、空振り三振のケースだけで発生すると思うかもしれません。

でも、規則上は3つ目のストライクをコールする際に、捕手が正しく捕球できなければ、権利が発生します。

なので見逃し三振の場合でも、振り逃げ可能です。

たとえ振っていなくても、振り逃げは規則として成立するので注意してください。

振り逃げという名前は野球規則に載っていない

ここまで規則を見てきましたが、実は振り逃げという名称は野球規則の中には出てきません。

つまり、実は振り逃げは正式名称ではなく単なる呼称にすぎません。

見逃し三振でも成立しますし、重要なのは3つ目のストライクを取る際の捕手の捕球です。

ちなみに英語では、Uncaught third strikeと呼ばれます。

3つ目のストライクをキャッチされることがなかったという意味です。

日本語よりも英語の方が、規則に忠実な名称になっていますね。

まとめ

今回は振り逃げのルールについてまとめてみました。ルールが複雑でわかりにくいですね。

中には振り逃げが成立しないケースもあります。

選手としてプレーする場合には、事前にしっかり認識しておきたいですね。